トンネルの内部

トンネルの内部

因みに、車両は普通のバスで、連接バスではなかった、残念だが、景色を楽しみたいので最後尾の長い座席に陣取り、出発進行だ。

最初は街を走っているが、大きな道路は一旦外れると「ド田舎」である。いかにも農村という趣であり、こんな所に住んで時間に追われないで農業をするなんていうのは、意外と良いのかもしれない。景色を楽しんでいると、バスはどんどんと進んで行く。

さて、どこで降りればよいのだろうか。途中、停留所らしき場所で停車し乗客を降ろしていくも、アナウンスは一切ない。しかし、これは海外では当然であり、公共交通機関では案内はないものだ。だから、降りる場所は自分で把握しておく必要があるのさ。まあ、ガイドブックには「終点で下車」と書かれているので、何とかなるでしょう。

バスは農村を進んで行くのだが、突然バリケードみたいなものが現れる。地図によると、この辺りはボスニア人とセルビア人の居住区の境目に当たるようだ。それ故に、このようなものがあるのだろう。

あれ、ローターリーみたいな所に来たな。ここが終点かな?と思ってキョロキョロしていると、隣のおばさんが流ちょうな英語で「あなた、どこへ行くの?」と話しかけてくる。「はい、トンネルです」と答えると「いいこと、バスはぐるーっと向きを変えるから、そこが終点なのよ。そして、そこで降りたら左へ行くのよ」と親切に教えてくれる。言われたことを復唱して「どうもありがとうございます」とお礼を述べる。そして、おばさんは次のバス停で降りていく時「私はここで降りるから、間違えないようにね」と。

田舎の停留所で降りていったオバサン

おばさんはこの近所に住んでいるようなのだが、なぜ英語が話せるのだろうか。今考えると、とても学のある人で、先生か学者だったのかもしれないね。ひとつ気になったのは、表情がとても暗かったことだ。やはり、内戦の傷を引きずっているのだろうか。

次のバス停では、バスが転回する。あ、ここで降りるのか。運転手に「トンネルに行くのだが、ここで降りるのか?」とたずねると「そっちだ」という雰囲気で左を指している。「ありがとう」とお礼を言ってバスを降りる。

ここは空港の南側で、滑走路30を1/3ぐらい行った所に当たるようだ。ただの住宅地だが、小さな看板に「トンネル80 m」と書かれている。間違いない。案内に従って歩いていくと、途中、民家の庭には畑や山積の薪があったりする。もうすぐ冬なので、準備をしているのだろう。

トンネルへの案内板

(背後は空港の滑走路)

住宅地を過ぎると、突き当り、ここがトンネル博物館のようだ。まず驚いたのは、その外観である。ご多分に漏れず、穴だらけである。建物の前にある説明書きによると「紛争中は平均330個/日の爆弾が破裂し、特に1993年の7月22日の戦闘では3777個爆発した。そして、その爆弾一つ一つが建物や道路に穴をあけた。それらを補修するために、赤い樹脂で穴を埋めたのだが、それがバラの花のようでサラエボの花と呼ばれた。それらは死んだ人、けがをした人の跡であり、赤い色は血を連想されるものである・・・」と書かれている。戦闘がいかに激しかったかということだ。そして、罪のない人々が避難するために掘られたのが、このトンネルというわけだ。

トンネル博物館の建物

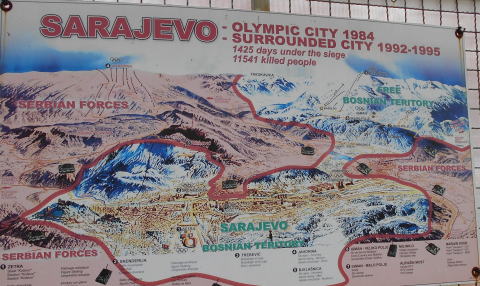

「トンネル」博物館の概要を案内板で確認した後、天井?の低い通路にある切符売り場で料金10マルク(約650円)を支払う。「(頭をぶつけて)ケガをするかもしれないから気を付けて」という看板を横目に、ひとまずは中庭に出る。ここには看板に内戦当時の状況が書かれており、オリンピックの地図を使ってセルビア人の包囲する範囲を示している。前述のように、この施設は国連軍が抑えている空港の地下に「トンネル」を掘り、ボスニア人用の安全地帯へ市民を逃すことが目的である。

サラエボ包囲の図

(赤い部分にセルビア人が陣取っている)

ここで疑問に思うのは、どうしてそのような内戦が勃発したかということだ。もともとサラエボは、旧ソビエト連邦の影響下にある「ユーゴスラビア」の首都であった。オリンピック当時はもちろん、この国名で参加していた。ただ、この国は、古くは「セルブ・クロアート・スロベーヌ」という名前だったことからもわかるように、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人等の様々な民族から成り立っていたのだ。当方の解釈だと「まあ、お前ら少数民族は適当にこの辺りに固まって住んでおけや」というソ連の押し付けで、仕方なく「ユーゴ連邦」に収まっていたのだろう。

しかし、1990年を過ぎると、旧ソ連は崩壊する。これにより「ソ連の恐怖政治に屈することなく、民族毎に独立した国をつくろう」という動きが出てくる。そして、クロアチア人がまず先鞭をつけ、これにセルビア人なども追従する。しかし、旧ユーゴ政府側について、安定を望むボスニア人がフライング?してしまい、政府に反抗するセルビア人との関係が悪化、紛争になったというところだろう。

これも何回も言っているが、結局ほぼ単一民族国家である日本人の当方には、その感情が理解できない。いや、そもそも民族って何だろう?という新たな疑問が出てくる。同じ言葉を使用している人々の集まりか、同じ国に生まれた者の集まりか、それとも本人の意向なのか?定義的には言語を同じとする人々の集まりと言えそうだが、そんな簡単なものだろうか。

そんなことを思いつつ、順路に従ってトンネル内に入る。確かに、天井がとても低くて頭をぶつけそうだ。だいたい130㎝ぐらいしかないのかな??(公式には150cmとなっている)。今でこそ明かりをつけてそこそこ明るくしているが、当時はもっと暗かっただろう。それに、足元もそれなりに整えられているが、紛争時はもっと歩きにくかっただろう。

当時のボスニア人達は、どんな気持ちでここを通ったのだろうか。「やっと弾丸が爆弾から逃れられる」「何で住み慣れたサラエボから、こんな形で逃げなくてはいけないのか」など、複雑な心境であったに違いない。日本人の当方にはこの程度しか想像できないが、実際はこんなものではなかっただろう。

ほんの100m程のトンネルを抜けると(公式には762mの長さがあった)、空港滑走路が見え、地雷が埋めてあった場所を模した場所で出てくる。文字は読めないが、看板にはドクロマーク☠が描かれており、恐怖を覚える。仮に飛行機に乗っている時に「片発になったので緊急着陸する」という事態に陥ったとしても、このドクロマーク看板の方が恐怖を強く覚えることだろう。

街中が地雷地帯たっだのか?

この博物館には、ガイドが付いたツアーも多く開催されているようで、大抵の観光客はこういったツアーに入ってやって来るようだ。また、ここには数部屋に分かれたプレハブ小屋が建っていて、こちらでは映像などを使って紛争について学べるようになっている。ただし、ツアー客だけのようなので、当方は開けっ放しのドアの外から「盗み見」するだけだ。爆弾の破裂音や銃声が聞こえてくるが、それは編集されたものであると解っていても、本当に恐怖を覚えるものだ。

また、渡り廊下には多くの写真が展示されていて、当時の紛争のすさまじさを見て取れる。こちらにもツアー客がいて、ガイドが写真を前にして話している。こちらも同じ写真を見る「フリ」をして、話に耳を傾ける。おや、この人はタダのガイドではないぞ。「若き日にこの紛争を体験して・・・」って、実際のサラエボ市民のようだ。「この写真は車を積み上げて、狙撃されないように通り道を作ったの。ここを歩いていると・・・」と、その写真を前に解説している。まさに、この人は紛争の生き証人というわけだ。

日本でもほんの70年程前に大きな戦争に巻き込まれて、無関係な多くの市民がB29の爆撃にさらされ、無理やり徴兵された男達が遠く離れた太平洋の島々で命を落とすという、悲惨な状況下にあったのだ。しかし、今やそれを伝える人はとても少なくなってきている。それを察してか、残り少ない体験者は重い口を開いて、最後のつめとばかりに、我々の世代に発信をしている。ここボスニアでも、同じような危機感を持つ人がいるということだ。

さて、残念ながら写真をすべてカメラに収めることはできなかったが、一部をこちらに掲載しておくので、それぞれをじっくりと見て欲しい。因みに、こちらに来て毎日何気に見ている場所を撮影しているものが多くあるが、本当に同じ場所なのかと疑いたくなる程に酷い。建物は崩壊し、車や電車は銃撃に遭遇した後、燃えてしまっている。そして何よりも胸が苦しくなるのは、市民の表情だ。日本の労働者の中にも酷く苦しそうな表情をする人が多く見られるが、その比ではないくらいに苦痛に満ちている。「人権」など、この当時は無かったわけだ。

左上:国会議事堂

右下:旧市庁舎

中央:

昨日行ったエッフェルが設計した橋付近

紛争のすさまじさを少しだけ理解した後、トンネル博物館を後にする。元来た道を歩いてバス停に向かうが、本当に静かで平和な場所だ。あのような状況がほんの30年前に起こっていたとは、全く想像できない。さて、バス停でバスを待っていると、近所の若奥様が乳母車を押してやってくる。こんなことは当たり前の光景だろうが、あの当時はそれすら難しかったに違いない。

往路と同じ運転手が運転する、バスがやってくる。「イリジャへ行きますか?」とたずねると「いくよ」という感じでうなずいている。1.6マルクを払い、バスに乗車する。繰り返しになるが、ここは本当に平和な農村だ。しかし、往路にも見た、地雷が撤去されていないであろう場所と思われる、バリケード前を通る。

「イリジャ」のバスターミナルに到着し、降車する。この時、先ほどの親子が苦労していたので、カートを持って一緒に降りた。現地の言葉でお礼を言われて、ちょっとは日本人として良いことをしたつもりになる。

時刻は14時過ぎなので、ちょっと腹が減る。何かないかなと周りを見ると、多くの店が出ている。その中にパン屋を発見したので、昨日同様に軽くパンを食べることにしよう。おお、どれも旨そうじゃあないか、2個ぐらい食えるかな。いやいや、昨日そんなに食べられなかったので、今日は1個だけにしようと、チョコレート入りのデニッシュをで購入する。ショウケースに入っているとわかりにくいが、手に取ってみるとやはりでかい・・・。1個で十分だ。

バスターミナルのパン屋

巨大なパンが並ぶ

これで1マルク(約65円/税込)とは、何てお得なんだろう。旧東欧圏ということで、まだまだ物価水準は低いということだろうか。パンを食べつつ、ターミナルを見渡す。改めて思うのだが、やはりここは超多民族、多宗教国家だ。スラブ系の綺麗なオネエサンもいれば、アジア系の黒髪の人、ゲルマン系のいかにもヨーロッパという人、頭にショールを巻いたイスラム教徒、でもその人はスラブ系の顔立ち、いやはや、日本人の私にとっては、それだけでも十分驚いてしまう。

偶然にもスラブ系の女性が写っている

さて、腹も満たされたのでトラムに乗って市街地へ戻ることにしよう。この街はトラムが本当に便利であり、かつ安く利用できる。今日は回数券を買っているので、そのまま改札機に通して終了だ。ここで気をつけなくてはいけない事は、この動作をし忘れると「キセル」と同じことになってしまう、ということだ。その旨、車内にも掲示してあり、検札員もやってくるので「うっかり」では済まされないだろう。

後から乗車してくる人たちも、しっかりと切符を購入しており、ポルトガルのトラムとはかなり状況が異なることに、今更ながら驚いてしまう。

おっと、結構混んできたな。そう思っていると、隣に中東辺りか、アフリカからか、という風貌の人が座る。そして「旅行かい?」と話しかけてくる。「ああ、そうだよ。日本から来たのさ」と返すと、彼は「俺はシリアだよ」と。シリアって、あの紛争が起きている北アフリカのあそこかよ。「ダマスカスから」と言うと「???」という表情になるので「首都のダマスカスから?」と言いなおす。「ダマス」だと。ああそうなんだ「アディス・アベバ」を「アディス」と言うように「ダマスカス」も「ダマス」が一般的なんだ。

「君のリュックは良い大きさだね。いくらしたの?いやね、こんな袋(ズタ袋)しか持っていないので、こういうのが欲しいのさ」と。ええと、これは確か2,000円ぐらいだったから「30マルク、15ユーロぐらいかな」と答えておいた。こんなやりとりをしていると、電車はスナイパー通りのホテル・ホリデイイン前に到着する。「じゃあ、俺はココで降りるから」と手を挙げて、彼とは別れた。「良い旅を」

第4日目 その3へ続く