高台から望むモスタルの街

高台から望むモスタルの街

言われた通りに歩いていくと、細々した道の向こうに橋が見えてくる。これが「スターリー・モスト」である。ガイドブックによると、これは1993年に一度破壊されており、2004年に「ユネスコ」の援助で再建されたもののようだ。おや、人だかりができているなと思い、橋の中央を見る。すると、欄干に立ってなにやらアクロバティクなことをしている。逆立ち、片足立ち、おっと、わざとバランスを崩したような素振りを見せたり、なかなかの役者じゃあないか。一連のパフォーマンスが終わると、観衆から拍手喝采を受けている。

おいおい、落ちても知らないからね

人が流れ出したので、橋の上まで行き景色を眺める。今日は雨降りであるが、これはこれで趣がある。もちろん、晴れていれば素晴らしいことうけあいだ。別に急いでもいないので、写真を撮ったり、景色を眺めたりして時間を過ごす。

橋の上からの景色

橋を渡ると、そこにも狭い路地が通っており、両脇には所狭しと店が並んでいる。サラエボの「バシチャルシア」もこんな感じだが、こちらの方が密度が濃い。まあ、場所が狭い所に無理やり詰め込んでいる、というところだろう。

細い路地に店が並ぶ

しばらく行くと、橋を遠くから眺められる、ちょっとした高台がある。そこには案内板が出ていて「2005年7月17日、南アフリカのダーバンにて、ユネスコの世界遺産リストに登録された」との記載がある。そう、ここは街自体が世界遺産になっているというわけだ。前述のように、今日は生憎の雨だが、それがかえって良い雰囲気を出しているとも言えよう。また、ガイドブックには、晴れの日の写真が掲載されているが、やはりこちらも素晴らしい。

さらに進んでいくと、聞きなれた言葉が。日本人なんかいないだろうと思っていたのだが、ツアーの一行のようだ。「こっちのお金の価値がよくわかないわねぇ」と、マルクと円の換算に苦労しているようだ。

その先に看板が出ている。「橋を見る絶景ポイント」と書かれているので、矢印に従ってみると、ああ、丁度案内所で教えてもらったイスラム教の寺院「コスキ・メフメト・バジナ・ジャミーヤ」だ。これは1618年に建てられた寺院だそうで、川沿いに建っているため、橋を見るには良い場所だ。そして、ここのミナレット(尖塔)からの眺めは、また一段と良いらしい。

コスキ・メフメト・バジナ・ジャミーヤ

ひとつ、塔に上ってみるとしよう。庭の端に土産物売り場兼受付があり、かわいいネエチャンが2名いる。挨拶をかわすと「入場だけなら6マルク、塔に上ると12マルクよ」と。これはガイドブックに記載されている通りなので、迷わず12マルクを支払う。「楽しんでね」と見送られて中に入る。

内部はなぜかステインド・グラスがはめられた窓があり、ドーム型の屋根には細かな模様が描かれている。キリスト教的な影響を多分に受けているのだろうか、ちょっと不思議なイスラム寺院である。そんなことを思いつつ、塔に続く、狭い螺旋階段を慎重に登って行く。こんなの、ちょっと太ったひとだと通れないんじゃあないか。

内部の様子

そして、狭い出口を出ると、うぁあー、確かに絶景だ。川の向こうに「スターリ・モスト」が見え、川沿いの斜面に建物が並んでいる。そこにはキリスト教的な教会も、イスラム教の寺院も混在していて、いかにもボスニアである。また、新市街の方もよく見える。おや、やけに背の高い時計塔があるな。後で見に行くか。因みに、今散策しているのは「旧市街地」であり、新市街地は川の向こう側にあるのだ。

しばらく絶景に吸い込まれるように、視線を向ける。もう少し眺めていたいが、風雨が酷くなってくるのでこの辺りで切り上げる。傘が飛ばされてもイケないし。

ミナレットから望む新市街地

塔を下りて、さらに進んでいくと、観光スポットから外れてしまい、普通の民家が並ぶ地区に入る。すると、子どもが寄ってきて「Money」と手を出してくる。いやいや、気持ちはわかるんだけど、こっちも寄付してほしいくらいに困っているんだよ。悪いけど、無視して通り過ぎる。驚いたのは、近くに親と思われる大人がいて、こちらを見ていることだ。親のさしがねということなんだろう。ジプシーなのかな。

通りを歩いていると、どこぞの国からのツアーの一団が通り過ぎていく。この人達について行けば、面倒なもの、人はとりあえず防げそうだ。そう思い、客のフリをして後ろにくっついていく。すると、先ほど案内所で教えてもらった「トルコの家」に到着する。ツアー客がゾロゾロと入って行ったので、どうせ一杯だろう。しばらくして、彼らが出てきてからゆっくり見るとしよう。

トルコの家

そう思って、入口の休息スペースでくつろいでいると、後から来た中国人らしき人に「中国人ですか」と聞かれる。「いや、日本人だよ」と答えると「なんだ」という顔で、離れていく。恐らく、何か商売をしようと企んでいたに違いない。

さらに、この施設の受付の女性から「あなたは見ていかないのか?」とたずねられる。「ああ、団体さんが出て行ってから、入るつもりだ」と答えると、納得していた。雨は相変わらずしとしとと降っており、やむ気配はない。また、受付の人とは沈黙の空気が流れて、居づらい(これは日本人独自の感覚かもしれないが)。

そこで「今日は雨降りですねぇ」とこちらから切り出してみる。すると「何をわかりきったことを言っているのか、この東洋人は」という雰囲気になる。これはスベったと思い「日本では話をするきっかけに、天気の話題を用いることがあるんで・・・」と言ってみる。すると「知っていますよ」と。さすが、観光業に従事する人は、そのくらいの知識はあるんだね。

話が空振りに終わったので、ますます気まずくなる(だから、それは日本人の感覚なんだって)。その時、丁度ツアー客がゾロゾロと出てきたので「中に入ります」と4マルクを支払って、急な階段をのぼろうとする。この時、かなり年配のツアー客がこの階段に苦戦していたので、少し手助けをする。「どうも、ありがとう」と感謝されたのだが、そうしないと俺がいつまでたっても中に入れないだけのことなので、礼を言われるまでのことはない。

さて、この「トルコの家」は、17世紀に建てられたオスマン朝時代の、トルコ式の家屋だ。ちょうど川にせり出すように建てられており、眺めが良い。別荘にでもしていたのだろうか。床にはトルコ式の綺麗な絨毯が敷かれており、家具もどこか東洋的な面影を残している。それらは簡素なものだが、細部までしっかりできている、良い物だ。こういうことを贅沢というのかもしれないな。だって、どこぞの国の物と言えば、完全に質より安さの方が正義となっているからだ。いや、かくいう当方も、経済事情の悪化から、そういう物しか買うことができない。消費が落ち込むっていうのは、こういうことなんだろう。

トルコの家の居間

(簡素ながら豪華)

出窓から外を見ると川が見え、なかなか良い雰囲気だ。しかし、地震がきたら一発だろうって、ここは東ヨーロッパのボスニア・ヘルツェゴビナ、地震なんてないのだから、心配はいらない。そんなことを思いつつ、ソファーに座って、オスマン朝のトルコ人になりきってみる。ああ、普段は時間に追われてアクセクしているけど、なんか落ち着くね。こういう生活をしてみたいものだが、そんなことは一生無理なんだろう。いや、ここには「撮影に使ってくれ」とばかりに、トルコ人の被る帽子が置いてある。ならば、このひと時だけでも「トルコの富豪」になってみようではないか。というわけで、珍しい自撮りを。

雰囲気だけでもトルコの富豪になってみるか

トルコの家を出ると、時刻は14時過ぎだ。そろそろ飯にしようかな。

ああそうだ、さっき行ったモスクの入り口に、食べ物屋があったので、あそこで食事をしよう。こうして、元来た道を少し戻り「MISAL」という店に入る。もちろん、日本みたいに「いらっしゃいませ」とは言われなくて、こちらからカウンターに行く。

赤いテントの店が「MISAL」

手前の看板は先ほどの「コスキ・メフメト・バジナ・ジャミーヤ」の入口を示すもの

そして、メニュー板を見て、何にしようか考える。「何にしますか?」とここで声がかかる。ええ、まだ決めてない、いや、メニューを見ても何が何だかよくわからないんだ。「そうだなぁ~」とモタついていると「ケバブか?チキンか?」とたたみかけられるので「じゃあ、ケバブで・・・。あと、ボスニア・コーヒーも」と注文して、合わせて6マルク(360円)を支払う。通り沿いの席に着く。やはり、こちらの人はせっかちなんだよなぁ。

いやいや、それにしても、ここ「モスタル」は本当にエキゾティックな街だ。いや、正確には西洋のボスニアなのに、東洋的な(トルコの香りがする)街だと言えよう。飯の後の予定を考えつつガイドブックを見ていると、飯が運ばれてきた。

今日の昼飯

「ケバブ」って言ったけど、こちらも正確には「チェバブ」だ。昨日も食べたのだけど、あまりの旨さでもう一回食べたくなったのさ。さて、いただきます。ん?何かそれ程でもないな。昨日食べたのはもっとジューシーで、スパイシーで、柔らかかったぞ。今食べているのは、その7割程度だ。やはり、ホテルで愛想の良い女性が教えてくれた店「Hodzic」はダテではない。恐らく、ボスニアでも1,2を争うぐらいに、旨い「チェバブ」を出す店なんだろう。しかも、値段も安いしね。

まあ、文句を言ってもしょうがないので、雨が降る通りを眺めながら、食事を楽しむ。今、俺はボスニア・ヘルツェゴビナの地方都市、モスタルで、飯を食っている。そうか、俺は日本を飛び出して、東ヨーロッパに来ているのか。ふと、そんなことを思うが、今更である。でも、こういう瞬間が旅の楽しみと言うか「旅に出ている」と感じる時であり、それが心地よい。

チェバブを食べ終えて、コーヒーを飲みながらくつろぐ。そうさ、俺は半日以上飛行機に乗って、ボスニアに来ているんだ。遠くに来ていると感慨にふける。さて、少し元気も出てきたので、再び散策開始だ。一応、案内所ですすめられた場所は押さえたので、気になっている場所へ向かう。元来た道を戻り、橋のたもとにある「Old Bridge Museum」だ。

さて前述のように「モスタル」と言えば、橋が有名である。そして、その橋には歴史があり、それを説明する博物館がある。興味を持った事は、少しでも深く知りたくなるのが人情というものであるので、こちらへ寄ってみる。入口は橋のたもとにあるわかりにくい場所であるが、「MUSEUM]の看板を見逃さなければ困ることもなかろう。

博物館の入口

入口を入ると、急な階段が待っているので、ここを上る。旅には体力が必要なのだが、こういう時にこそ普段の生活がモノを言うのだ。毎日ヒーヒー言いながら仕事をして、ジムに行っては踊っている。そのおかげか、何とか上りきることができる。さて、途中に案内看板があり、ここは3つの領域に分かれて展示がされていると書かれている。Aゾーン「橋の歴史」Bゾーン「発掘による歴史的発見」Cゾーン「橋の再建」ということだ。

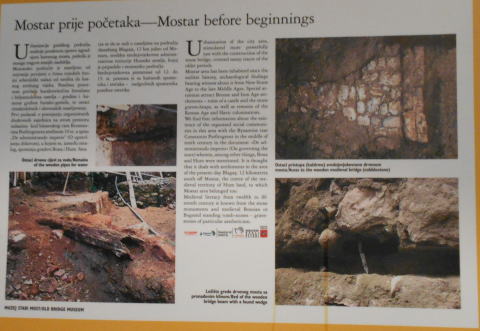

薄暗い館内に入り、入場料5マルク(300円程度)を支払う。まずは「モスタル」の成り立ちから始まる。展示の説明によれば「旧石器時代には既に人が住み始めていた」ということで「建物などの遺構」が存在しているようだ。また、10世紀頃には「書物による記録もある」ということだ。そして、15世紀頃には「ヘルツェゴビナ」という記録が登場している。尚、この当時は「クロアチア」の支配下にあったということだ。

そして、オスマン帝国の支配がこの地に及び、時のスルタン「メフメト2世」が木製の橋を架けたとされている。なるほど、その最初の木の橋の跡がこれというわけか。ほとんど何かわからないが、こういう説明があればこの遺構もロマンを持った物になるね。

木製の橋に使われていた木材(左)

橋の基礎(右下)

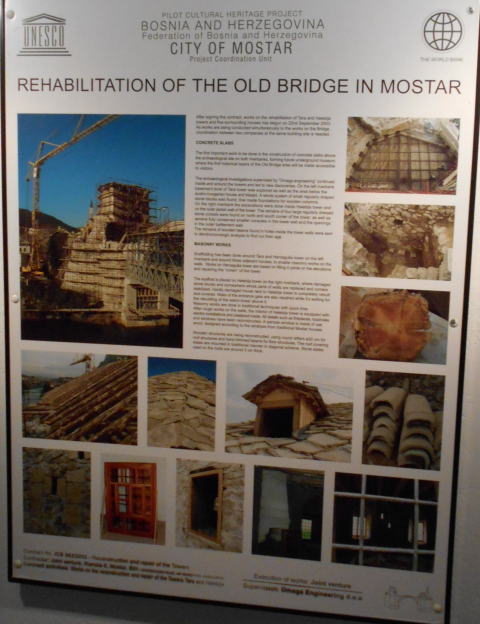

そして16世紀中ごろの「大スレイマン」の時代に、金属で補強された石造りの橋となる。そして両岸にはそれぞれタワーが建てられ、監視の役目を果たすことになる。そして、1993年にあの忌まわしき内戦により、破壊されることとなる。

そして今世紀に入り橋の再建が始まるのだが、それに際して今までの橋の歴史を調べるための調査も同時に行われる。その際、最初の木製の橋のかけ始めの位置を特定するために、後に建てられた搭の内部を掘り返しているようだ。

また、再建工事は2002年6月からトルコのアンカラにある会社が中心となって行われたそうだ。オスマン朝が建設した橋を現在のトルコが再建するとは、驚きというか、当然と言うか。その方法は当時と同じく、扇形に切り出した石をてアーチになるようひとつずつおいていき、それを鉄の楔で固定したようだ。とても金のかかる工法だが、これでほぼオリジナルの形状で再建できたということだ。

再建工事の様子を説明するパネル

長々と概要を書いたが、何気なく渡っている橋にここまでの歴史、情熱があったとは、全くもって驚きだ。日本ならば「金がかかるから」と言う理由で、こんなことはしないのではないだろうか。いや、しようとしても「税金でそんなことをするなよ」と言う批判が出ることも考えられる。

また、これらを説明する展示版には、詳細な図面や写真が多く用いられていて、とてもわかりやすい。これで5マルクとは、驚きのお値打ちである。

第5日目 その3へ続く